Liquid Biopsy ist der englische Fachbegriff für Flüssigbiopsie. Das Wort „liquid“ steht für „flüssig“ und „biopsy“ bedeutet „Biopsie“ oder „Gewebeentnahme“. Allerdings entnehmen Ärztinnen und Ärzte bei der Flüssigbiopsie eine Körperflüssigkeit und kein Gewebe. Meist handelt es sich dabei um Blut, seltener um Urin oder Speichel. Aus dem Blut lassen sich verschiedene Informationen gewinnen und es lässt sich genauer ablesen, was im Körper passiert.

- Bei einer herkömmlichen Biopsie wird zur Diagnose einer Krebserkrankung wie Brustkrebs eine feste Gewebeprobe mithilfe einer Nadel entnommen.

- Diese Probe wird anschließend im Labor feingeweblich unter dem Mikroskop untersucht.

- Gutartige Zellen und Krebszellen lassen sich so eindeutig unterscheiden und eine Krebserkrankung lässt sich sicher diagnostizieren.

- Auch besondere Merkmale von Krebszellen und genetische Veränderungen lassen sich im Rahmen der pathologischen Untersuchungen ausfindig machen.

- Diese speziellen Eigenschaften von Tumorzellen, zum Beispiel Andockstellen für Hormone bei Brustkrebs (Hormonrezeptorstatus), sind für die anschließende Therapie wichtig.

- Eine Biopsie ist „invasiv“ und besitzt auch einige Risiken.

Welche Anwendungsfälle gibt es für die Flüssigbiopsie?

Die Liquid Biopsy spielt bei verschiedenen Krebserkrankungen eine Rolle, zum Beispiel bei Brustkrebs, Darmkrebs, schwarzem Hautkrebs oder Lungenkrebs.

Die flüssige Biopsie kann in der Diagnostik von Krebs helfen. Geforscht wird beispielsweise daran, wie sich diese Methode in der Krebsfrüherkennung einsetzen lässt. Aber auch bei einer bestehenden Krebserkrankung kann sie wichtige Erkenntnisse liefern. So lässt sich eine Krebserkrankung mittels Liquid Biopsy beispielsweise kontrollieren und überwachen. In Studien wird untersucht, inwieweit sie sich auch in der Nachsorge einsetzen lässt, um zum Beispiel frühe Anzeichen für einen Rückfall oder Metastasen zu entdecken.

Allgemein kann eine Flüssigbiopsie Hinweise darauf geben, ob:

- eine Krebserkrankung vorliegt (Screening, Krebsfrüherkennung – daran wird geforscht).

- Tumorzellen bestimmte Eigenschaften und Merkmale besitzen, die sich für eine zielgerichtete Therapie (engl. „targeted therapy“) nutzen lassen.

- das Risiko für Metastasen erhöht ist.

- eine Krebskrankheit fortschreitet.

- ein Rückfall (Rezidiv) vorliegt.

- ein Tumor (noch) ausreichend auf eine Therapie anspricht.

- sich Tumorzellen verändert haben und eventuell neue Merkmale aufweisen. Ein Tumor kann eine Resistenz entwickeln, etwa eine ESR1-Mutation während einer Antihormontherapie bei Brustkrebs. Dann wirkt die bisherige Krebsbehandlung nicht oder nicht mehr ausreichend. Ärztinnen und Ärzte können in diesem Fall eine Behandlung anpassen.

Was wird mittels Liquid Biopsy analysiert?

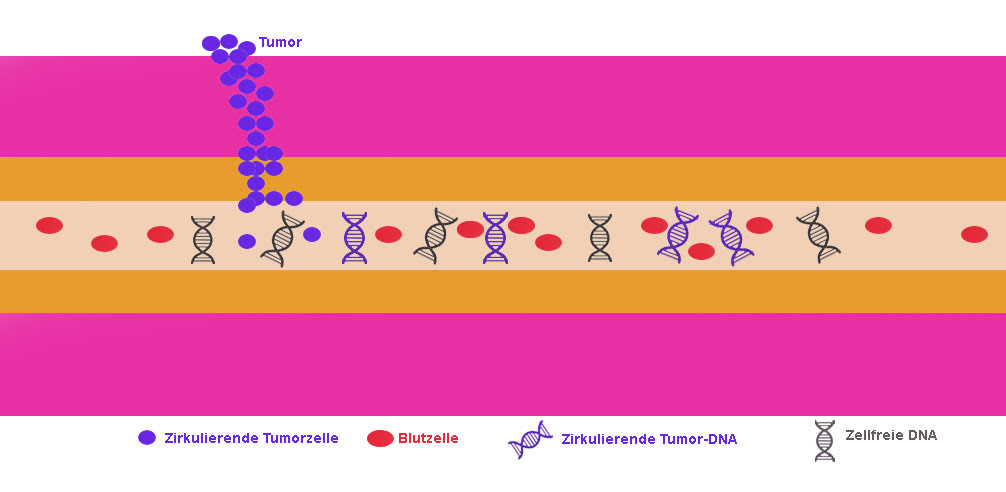

Im Blut zirkulieren verschiedenste Substanzen und Zellen, zum Beispiel Eiweiße („Tumormarker“) und gesunde Zellen (vor allem rote und weiße Blutkörperchen), aber auch Krebszellen. Sie können sich von ihrem ursprünglichen Entstehungsort, etwa in der Brust bei Brustkrebs, über die Blutbahnen im Körper ausbreiten und weiter entfernt liegende Organe und Gewebe erreichen (zum Beispiel Leber, Lunge, Knochen, Gehirn). Krebszellen lassen sich per Liquid Biopsy nachweisen.

Tumorzellen geben aber auch Erbinformationen ins Blut ab. Dieses Erbgut (die DNA) von Tumorzellen lässt sich genauer untersuchen, zum Beispiel auf Genveränderungen, die für eine Krebsart kennzeichnend sind (sogenannte „Treibermutationen“).

Für die Tumor-DNA gibt es zwei Hauptquellen:

- Zirkulierende Tumorzellen (engl. Circulating Tumor Cells = CTCs – siehe Grafik) – dies sind einzelne Krebszellen, die sich aus dem Tumor ablösen und ins Blut gelangen. CTCs lassen sich mit Hilfe verschiedener Methoden zählen und auch anreichern und vermehren. Forschende können das Erbgut der Krebszellen oder die Zusammensetzung von Eiweißen analysieren. Die Bestimmung der CTCs ist aber noch keine Routine in der Diagnostik.

- Zirkulierende Tumor-DNA (ctDNA – siehe Grafik) – dabei handelt es sich um das freie Tumorerbgut, welches im Blut zirkuliert. Krebszellen geben diese kurzen Abschnitte des Erbguts ins Blut ab. Allerdings zirkuliert im Blut auch Erbgut von gesunden Zellen. Daher wird die gesamte zellfreie DNA (engl. cell-free DNA = cfDNA) aus dem Blut „herausgefischt“ und auf erbliche Veränderungen (Mutationen) untersucht. In der DNA von Krebszellen finden sich im Gegensatz zu gesunden Zellen gehäuft Mutationen.

Welche Analyse-Methoden gibt es?

Die Erbinformationen des Tumors kommen im Blut nur in sehr geringen Mengen vor. Dies gilt besonders für das Frühstadium einer Krebserkrankung, wenn die „Tumormasse“ noch gering ist. Daher wurden sehr empfindliche Analyseverfahren entwickelt, mit denen sich solche winzigen Mengen nachweisen lassen.

Eine Möglichkeit ist die sogenannte „digital droplet PCR“ oder abgekürzt ddPCR. Mit diesem Verfahren lassen sich im Labor die Mengen einzelner DNA-Abschnitte (Sequenzen) bestimmen. Die ddPCR ist eine Variante der „Polymerasekettenreaktion“ oder englisch „Polymerase Chain Reaction“ (PCR), bei der das Erbgut vervielfältigt wird. Vereinfacht erklärt gibt es bei der ddPCR Tausende von einzelnen Fraktionen und Reaktionskammern (sogenannte „droplets“). In jeder dieser Fraktion befinden sich nur sehr wenige Zielmoleküle. Die Methode soll deshalb sehr genau und empfindlich sein. Zum Einsatz kommt auch das sogenannte „Next Generation Sequenzing“ (NGS). Dahinter verbirgt sich eine optimierte Technologie zur DNA-Sequenzierung, die das Erbgut sehr schnell entschlüsselt.

Welche Vorteile hat die Liquid Biopsy?

Ein Vorteil der Flüssigbiopsie ist, dass kein invasiver Eingriff wie bei einer Stanz- oder Vakuumbiopsie (zum Beispiel bei Brustkrebs) nötig ist. Eine Blutprobe genügt für die Analyse. Somit ist auch das Risiko für Schmerzen, Störungen der Wundheilung oder Infektionen geringer.

Ein weiterer Vorteil der flüssigen Biopsie ist, dass sie umfassendere Informationen über die Krebserkrankung und das Tumorgeschehen im Körper liefert. Eine herkömmliche Biopsie gibt immer nur Information über jene Zellen, die sich in dem entnommenen Gewebestück befinden. Bekannt ist jedoch, dass Krebszellen in verschiedenen Bereichen eines Tumors und in den Metastasen oft unterschiedliche Eigenschaften besitzen. So können zum Beispiel die Zellen des ursprünglichen Tumors andere Merkmale aufweisen als jene einer Krebsmetastase. Dies hat einen Einfluss auf die weitere Krebsbehandlung.

Welchen Stellenwert hat die flüssige Biopsie derzeit?

Bisher kommt die Liquid Biopsy vor allem im Rahmen klinischer Studien in der Onkologie zum Einsatz. Die Methode wird noch genauer untersucht, um ihre Aussagekraft besser einschätzen zu können. Zur Früherkennung einer Krebserkrankung ist die Flüssigbiopsie derzeit noch nicht verlässlich genug. Sie sollte nur wenig „falsch-positive“ Ergebnisse liefern, also keinen falschen Alarm schlagen, wenn keine Krebserkrankung vorliegt. Umgekehrt sollte sie auch keine „falsch-negativen“ Ergebnisse erbringen, also keine Krebserkrankung „übersehen“.

Ein Anwendungsfall der Flüssigbiopsie im klinischen Alltag ist es, Krebserkrankungen zu überwachen, ihren Verlauf zu kontrollieren und Krebstherapien an neue Erkenntnisse anzupassen. So ist die Liquid Biopsy aus zirkulierender Tumor-DNA zum Beispiel bei Frauen mit Brustkrebs zum Nachweis einer ESR1-Mutation zugelassen, wenn die Erkrankung trotz Antihormontherapie fortschreitet. Beim Nachweis einer ESR1-Mutation kommt eine Behandlung mit dem Wirkstoff Elacestrant in Frage. Die gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen übernehmen die Kosten für die Flüssigbiopsie unter bestimmten Voraussetzungen.

- Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Informationsblatt Liquid Biopsy und Aktuelles, Liquid Biopsy, abgerufen am 2.2.2025

- Deutsche Krebsgesellschaft, Basis Informationen Krebs, Diagnosemethoden, Liquid Biopsy, abgerufen am 2.2.2025

- Charité Universitätsmedizin Berlin, Forschung, Labor für Strahlenbiologie und translationale Radioonkologie, Liquid Biopsy, abgerufen am 3.2.2025

- Universitätsklinikum Freiburg, Behandlung, Diagnostik, Liquid Biopsy, abgerufen am 3.2.2025

Die Informationen auf dieser Seite können eine professionelle Beratung durch ausgebildete und anerkannte Ärztinnen und Ärzte nicht ersetzen. Auch dienen sie nicht dazu, eigenständig eine Diagnose zu stellen oder eine Therapie einzuleiten.